Entrevista con Violeta Quiroz, Dirigiente Social

Entrevista con Violeta Quiroz, Dirigiente Social. Agrupación Mesas de Trabajo de Santa Fe para Peña de Mujeres TV.

Entrevista con Violeta Quiroz, Dirigiente Social. Agrupación Mesas de Trabajo de Santa Fe para Peña de Mujeres TV.

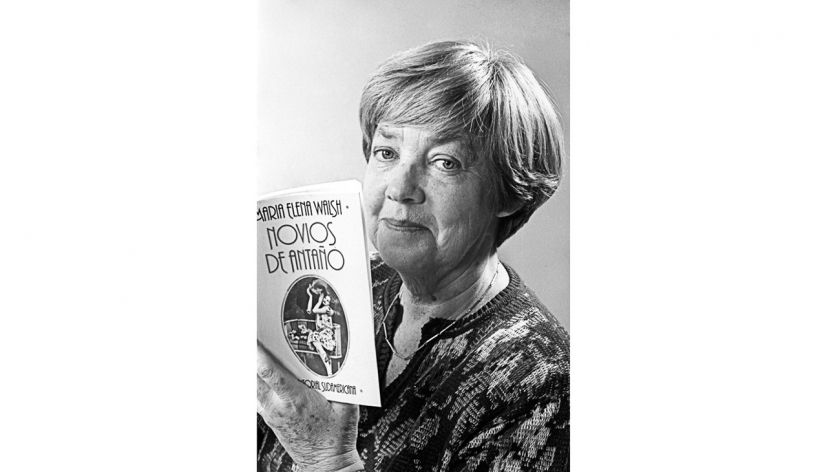

Su obra infantil y para adultos marcó generaciones enteras. Un repaso por su vida y obra en el aniversario de su nacimiento.

“Que un ladrón es vigilante y otro es juez” cantaba la multifacética y talentosa María Elena Walsh. A veces pareciera que vivimos en el mundo del revés que la cantautora alguna vez imaginó. La reconocida poetisa, escritora, dramaturga y guionista nació un día como hoy de 1930 en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Todos conocemos alguna –o varias– canciones, libros o películas de Walsh porque forma parte de nuestro ADN cultural. En su prolífica trayectoria sacó más de 20 discos y escribió más de 50 libros. Entre los artistas que interpretaron sus canciones se destacan Luis Aguilé, Mercedes Sosa, Jairo y Joan Manuel Serrat

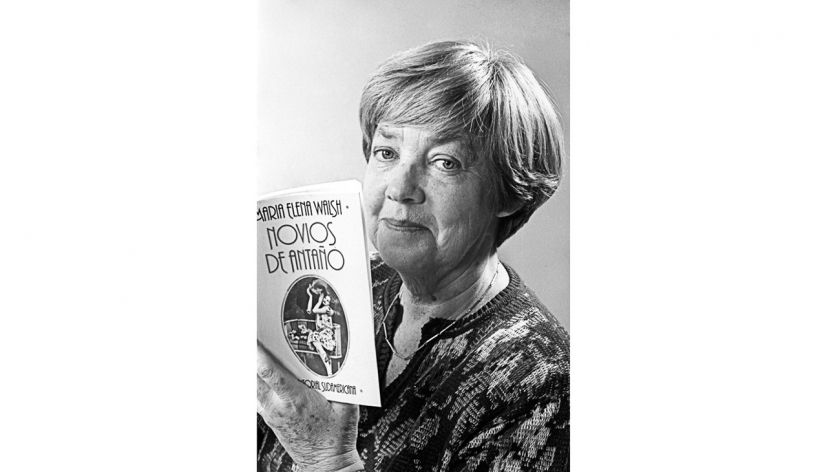

María Elena tuvo desde chica los ojos puestos en la farándula, como ella mismo lo recordaba. En un hogar con ascendencia variada –inglesa e irlandesa, andaluza y criolla– gozaba de una gran libertad para explorar con deleite lo mejor de la cultura popular con actores, bailarines y cantantes como Fred Astaire y Ginger Rogers, Bing Crosby, Nelson Eddy y Shirley Temple. Las influencias de autores como Lewis Carroll con Alicia en el país de las maravillas marcarían su obra a futuro con el sello indeleble de quien descubre una relación de calidad e ingenio entre cultura e infancia con elementos de lo onírico y el absurdo.

Formada para sus estudios secundarios en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, Maria Elena comenzó con tan solo 14 años a publicar sus primeros poemas en importantes medios de la época como Los Anales de Buenos Aires –que dirigía Jorge Luis Borges– o Sur, de Victoria Ocampo. A los 17 años, hizo su primera incursión en la escena pública con su libro de poesía “Otoño Imperdonable”. La obra le valió el reconocimiento de los círculos literarios y el favor del famoso poeta español Juan Ramón Jiménez, que la conoció al visitar Buenos Aires y la invitó a pasar una temporada en Maryland, Estados Unidos. Un viaje que la moldearía artísticamente. A su regreso, Walsh publicó algunas obras literarias para luego formar un dúo con Leda Valladares, con quien decidió emprender un viaje a Europa. En el viejo continente se dedicó casi exclusivamente a cantar canciones tradicionales del Noroeste argentino y experimentó la vida nocturna e intelectual de París.

Fue entonces que empezó a escribir sus primeros poemas infantiles con tal atractivo lírico, musicalidad y ritmo que llegaron a formar parte del acervo cultural argentino marcando a generaciones enteras. Su obra infantil cuenta con títulos entrañables como La mona Jacinta (1960), El reino del Revés (1965), Veo Veo (1984), Manuelita ¿Dónde vas? (1997), El Mono Liso (1998) y La reina Batata (1999).

Su obra para adultos también tuvo su sello y dejó una marca profunda orientada hacia la justicia social, el feminismo y el pacifismo. Como la cigarra o Canción de cuna para gobernante son algunas de las canciones icónicas que mejor reflejan esta concepción.

Siempre apelando al público más diverso, su trabajo se reprodujo en los escenarios de mayor convocatoria local –como el Teatro Municipal San Martín, el Maipo o el Luna Park–, salas del interior del país y numerosos lugares de América y Europa. María Elena estrenó en 1968 Juguemos en el mundo, un espectáculo de canciones para adultos, que formaría parte de la nueva canción popular nacional, impulsada también por otros artistas como Mercedes Sosa en el folklore o Astor Piazzolla en el tango. El final de la década de los ’70 y principios de los ’80 no fueron fáciles para María Elena. Perseguida por la censura de la dictadura militar decidió no seguir componiendo ni hacer presentaciones en público. Además, en 1981 se enfermó de cáncer y tuvo un largo proceso de tratamiento y recuperación. Sin embargo, hacia 1983 ya estaba curada y, con el regreso de la democracia, pudo iniciar nuevos proyectos que la llevaron a participar en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) y realizar trabajos para televisión.

Walsh recibió innumerables reconocimientos, homenajes y premios en la Argentina y el extranjero. Fue nombrada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Córdoba y recibió el Premio Konex de Platino y de Honor en Letras, el Highly Commended del Premio Hans Christian Andersen de la IBBY (International Board on Books for Young People) y el Premio de Honor del Fondo Nacional de las Artes, entre otros.

María Elena Walsh murió en Buenos Aires el 10 de enero de 2011. Su obra para niños y adultos goza de haber logrado el impacto cultural de quien trasciende con una estética y ética totalmente única, comprometida y apasionada. María Elena fue una de aquellas personas que desbordan en su magia y no pueden más que compartirla con el mundo. Resulta imposible pensar que, incluso en el país de Nomeacuerdo, podamos olvidarla alguna vez.

FUENTE: Diario Perfil

¿Quién fue Mariquita Sanchez de Thompson? A 233 años de su nacimiento, recordamos a una de las pioneras en defender la patria, la igualdad y los derechos de la mujer. En esta nota, conocé más sobre su vida y aporte a la cultura rioplatense.

Daguerrotipo de 1854. Autor: Antonio Pozzo.

María de Todos los Santos Sánchez de Velazco y Trillo, más conocida como Mariquita Sánchez de Thompson, nació el 1º de noviembre de 1786 en uno de los hogares más prestigiosos de aquel entonces. Era la única hija de don Cecilio Sánchez de Velazco y de doña Magdalena Trillo y Cárdenas, viuda en primeras nupcias de un riquísimo y poderoso comerciante de Buenos Aires llamado Manuel del Arco, cuya fortuna heredará Mariquita.

Desde 1808, se hicieron famosas las tertulias de su casa de la calle Unquera, más conocida por todos como “del Empedrado” o “del Correo” 1. (…) Se dice que en su salón se interpretó por primera vez el Himno Nacional, aunque ella en ningún escrito mencionó tan trascendente episodio. La tradición, sin embargo, así lo señala y hasta le pone dos fechas posibles: 14 o 25 de mayo de 1813. En la instalación del episodio tuvo mucho que ver el cuadro de Pedro Subercaseaux pintado en 1910, basado en las Tradiciones Argentinas de don Pastor Obligado y que hoy puede verse en el Museo Histórico Nacional.

Subercaseaux se refiere a este cuadro en sus Memorias: “Se trataba aquí de representar el ensayo del Himno Nacional Argentino. En el salón de la Chacra, tapizado de rico brocado amarillo, hice que se agruparan mis personajes; unas cuantas señoritas jóvenes vestidas a la moda ‘imperio’, junto a las cuales representé a San Martín, Pueyrredón y unos cuantos hombres más. Al clavecín aparecía el que acompañaba el canto de doña Mariquita Thompson, la que debía aparecer como figura principal del cuadro”. 2

Lo del estreno del himno puede ser leyenda, pero lo que sabemos con seguridad es que en esas reuniones hombres como Juan Martín de Pueyrredón, Nicolás Rodríguez Peña, Bernardo de Monteagudo, y Carlos María de Alvear, entre muchos otros, tejieron y destejieron alianzas políticas, en la formación de asociaciones públicas, como la Sociedad Patriótica o secretas, como la Logia.

Pero la arrolladora personalidad de Mariquita se había manifestado mucho antes. Todavía no tenía quince años cuando en 1801 se enamoró y comprometió con su primo Martín Thompson, contra la opinión de sus padres. Su tenacidad la llevaría a protagonizar uno de los juicios de disenso más famosos de la época.

Por aquel entonces, la Real Pragmática sobre Hijos de Familia, que regía en todas las posesiones españolas desde 1778, establecía que los hijos de “blancos” menores de 25 años sólo podían casarse contando con el consentimiento de sus padres, tutores o encargados. Esta muestra del despotismo “ilustrado” no tuvo una aplicación pacífica y dio lugar a los llamados “juicios de disenso”, por los cuales los novios buscaban que la autoridad diese el permiso negado por los padres, o rechazase la imposición de un matrimonio no deseado.

Tanto el padre de Mariquita, don Cecilio Sánchez, como su madre, Magdalena Trillo, se negaron a dar su consentimiento, ya que tenían en vistas para ella a un comerciante rico, emparentado por el lado materno.

Las hostilidades comenzaron cuando Thompson, alférez de Marina, fue trasladado de Buenos Aires, primero a Montevideo y después a Cádiz, aparentemente por las influencias de don Cecilio, al tiempo que se le intentó imponer a Mariquita los esponsales con el candidato familiar, don Diego del Arco. La niña se negó e hizo una declaración ante autoridad competente de su voluntad de casarse con Thompson. La respuesta fue encerrarla en un convento por un tiempo. Ya muerto don Cecilio, y vuelta a casar doña Magdalena, comenzó el juicio de disenso, promovido por Martín Thompson a su regreso a Buenos Aires.

Doña Magdalena defendía su oposición al amor de la pareja con estos argumentos: “Me es imposible convenir gustosa en que se case contigo pues basta que su padre, que tanto juicio tenía y tanto la amaba como hija única, lo haya rehusado en vida, y además de eso, siendo Thompson pariente bastante inmediato, sin las calidades que se requieren para la dirección y gobierno de mi casa de comercio por no habérsele dado esta enseñanza y oponerse a su profesión militar, conozco que no pueden resultar de este enlace las consecuencias que deben ser inseparables en un matrimonio cristiano, para que entre padres e hijos haya la buena armonía que debe consultarse principalmente para evitar el escándalo y la ruina de las familias que tanto se oponen a los santos fines del matrimonio (…)”. 3

Mariquita le escribió una muy osada carta al virrey Sobremonte contándole su caso: “Excelentísimo Señor: Ya llegado el caso de haber apurado todos los medios de dulzura que el amor y la moderación me han sugerido por espacio de tres largos años para que mi madre, cuando no su aprobación, cuanto menos su consentimiento me concediese para la realización de mis honestos como justos deseos; pero todos han sido infructuosos, pues cada día está más inflexible. Así me es preciso defender mis derechos: o Vuestra Excelencia mándeme llamar a su presencia, pero sin ser acompañada de la de mi madre, para dar mi última resolución, o siendo ésta la de casarme con mi primo, porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo desean y exigen (…). Nuestra causa es demasiado justa, según comprendo, para que Vuestra Excelencia nos dispense justicia, protección y favor. No se atenderá a cuanto pueda yo decir en el acto del depósito, pues las lágrimas de madre quizás me hagan decir no sólo que no quiero salir, pero que ni quiero casarme. (…) Por último, prevengo a V.E. que a ningún papel mío que no vaya por manos de mi primo dé V.E. asenso ni crédito, porque quién sabe lo que me pueden hacer que haga. Por ser ésta mi voluntad, la firmo en Buenos Aires, a 10 de julio de 1804”. 4

El trámite fue saldado el 20 de julio de 1804, al dar el virrey Sobremonte su permiso para la boda contra la voluntad paterna.

Con la autoridad que le daba esta resolución de su caso, la mujer del himno escribirá años más tarde: “El padre arreglaba todo a su voluntad. Se lo decía a su mujer y a la novia tres o cuatro días antes de hacer el casamiento; esto era muy general. Hablar de corazón a estas gentes era farsa del diablo; el casamiento era un sacramento y cosas mundanas no tenían que ver en esto, ¡ah, jóvenes del día!, si pudieras saber los tormentos de aquella juventud, ¡cómo sabrías apreciar la dicha que gozáis! Las pobres hijas no se habrían atrevido a hacer la menor observación; era preciso obedecer. Los padres creían que ellos sabían mejor lo que convenía a sus hijas y era perder tiempo hacerles variar de opinión. Se casaba una niña hermosa con un hombre que ni era lindo ni elegante ni fino y además que podía ser su padre, pero hombre de juicio, era lo preciso. De aquí venía que muchas jóvenes preferían hacerse religiosas que casarse contra su gusto con hombres que les inspiraban aversión más bien que amor. ¡Amor!, palabra escandalosa en una joven el amor se perseguía, el amor era mirado como depravación”. 5

Mariquita Sánchez se convirtió en una “referente” inevitable de las mujeres de la elite rioplatense. Partidaria de la independencia, en una suscripción de 1812 promovida por el Triunvirato para pagar armas venidas de Estados Unidos, acaudilló a un grupo de damas vinculadas a la Sociedad Patriótica dirigida por Bernardo Monteagudo, que adhirió e hizo publicar en la Gaceta un llamado que expresa, a la vez, los cambios y las continuidades que se vivían en los tiempos revolucionarios. Allí se decía que las mujeres, “destinadas por la naturaleza y por las leyes a vivir una vida retraída y sedentaria, no pueden desplegar su patriotismo con el esplendor de los héroes de los campos de batalla. Saben apreciar bien el honor del sexo a quien confía la sociedad el alimento y la educación de sus jefes y magistrados, pero tan dulces y supremos encargos, las consuelan apenas del sentimiento de no poder contar sus nombres entre los defensores de la patria. En la búsqueda de sus anhelos, han encontrado el recurso que siendo análogo a su constitución, desahoga de algún modo su patriotismo. Las suscriptoras tienen el honor de presentar a V.E. la suma […] que destinan al pago de fusiles que ayudarán al Estado en la erogación que hará por armamento que acaba de arribar felizmente. Ellas sustraen generosamente las pequeñas, pero sensibles necesidades de su sexo, para consagrarles un objeto, el más grande que la patria conoce en las actuales circunstancias. Cuando el alborozo público lleve hasta el seno de las familias la nueva de una victoria, podrán decir en la exaltación de su entusiasmo ‘Yo armé el brazo de ese valiente que aseguró su gloria y nuestra libertad’. Dominadas por esa ambición honrosa, suplican las suscriptoras a V.E., se sirva mandar grabar sus nombres en los fusiles que costean. Si el amor a la patria deja algún vacío en el corazón de los guerreros, la consideración al sexo será un nuevo estímulo que los obligue a sostener en su arma, una prenda del afecto de sus compatriotas cuyo honor y libertad defienden. Entonces, tendrán derecho a reconvenir al cobarde que con las armas en la mano abandonó su nombre en el campo enemigo. Y coronarán con sus manos al joven, que presentando con ellas el instrumento de la victoria, dé una prueba de gloriosa valentía. Las suscriptoras esperan que aceptando V.E. este pequeño donativo, se servirá aprobar su solicitud como un testimonio de su decidido interés por la felicidad de la Patria. Buenos Aires, 30 de mayo de 1812”. 6

Aquella adhesión no le impidió ser luego amiga de Rivadavia e integrarse en 1823 a la Sociedad de Beneficencia, y presidirla en dos ocasiones. Esta buena relación tampoco le impidió hacerse federal en 1829. La propia Mariquita decía de sí misma: “Yo soy en política como en religión muy tolerante. Lo que exijo es buena fe”. 7

Como “vecina” de los sectores más pudientes en tiempos “ilustrados”, Mariquita tuvo acceso a la educación y las lecturas, sin necesidad de convertirse en monja, como hubiera ocurrido en épocas anteriores. No cabe duda de que supo sacarles provecho, y sus cartas, recuerdos y demás escritos muestran una personalidad excepcional. Sin embargo, no hay que olvidar que en muchos aspectos no dejaba de ser una fiel exponente de su clase social. Por ejemplo, en lo que se refiere al “orgullo de casta”, como lo puso en evidencia en sus proyectos educativos, en los que siempre conservó el criterio de diferenciar a los sectores de elite de los populares. Así, estando al frente de la Sociedad de Beneficencia, mantuvo escuelas separadas para niñas “blancas” y para niñas “pardas”. 8 En cambio, tenía puntos de vista mucho más avanzados a su tiempo en lo que se refería al matrimonio y el papel de la mujer en la familia. Por ejemplo, en una carta a su hija Florencia, en julio de 1854, decía: “¿Quién diablos inventó el matrimonio indisoluble? […] Es una barbaridad atarlo a uno a un martirio permanente”. 9

Claro que esa afirmación la hacía ya madura. Como vimos, su fulminante romance con Martín Thompson llevó a su primer matrimonio, del que tuvo cinco hijos. A comienzos de 1816, Thompson fue enviado en misión a Estados Unidos, para intentar el reconocimiento de la independencia que estaba por declararse y, sobre todo, para obtener buques y armas con qué sostenerla. Mariquita conoció entonces la “viudez virtual” de otras mujeres de su clase social, que se convirtió en verdadera en 1819, cuando Thompson falleció en su viaje de regreso a Buenos Aires. 10 Un año después, y siguiendo las prácticas de la época que no veían bien a una viuda rica relativamente joven, se volvió a casar, con el representante consular francés en Buenos Aires, Jean Baptiste Washington de Mendeville, con quien tuvo tres hijos. Fue un matrimonio curioso que, de hecho, concluyó en 1836, cuando Mendeville fue destinado como cónsul en Quito. Mariquita y sus hijos quedaron en Buenos Aires y nunca más volvió a encontrarse con su marido, muerto en 1863 en Francia.

En tiempos de Rosas, Mariquita fue mentora de los representantes de la llamada Generación del 37 (Echeverría, Alberdi, los hermanos Juan María y Juan Antonio Gutiérrez, entre otros). Aunque por entonces era ya una “mujer mayor”, seguía ejerciendo sobre los jóvenes escritores románticos la misma fascinación intelectual que en sus “años mozos”.

Entre 1839 y 1843 se expatrió a Montevideo, temerosa de sufrir persecución por parte de Rosas. Curiosamente, Mariquita tenía una antigua amistad con Rosas, con quien se tuteaba, algo infrecuente fuera de las relaciones familiares. La correspondencia entre ellos muestra mucha confianza. Así, el Restaurador la trata de “francesita parlanchina y coqueta” en una carta de 1838, cuando los reclamos franceses anuncian el inminente bloqueo, a la cual Mariquita contesta: “No quiero dejarte en la duda de si te ha escrito una francesa o una americana. Te diré que, desde que estoy unida a un francés, he servido a mi país con más celo y entusiasmo aún, y lo haré siempre del mismo modo, a no ser que se ponga en oposición de la Francia, pues, en tal caso, seré francesa, porque mi marido es francés y está al servicio de su nación. Tú, que pones en el “cepo” a Encarnación si no se adorna con tu divisa, debes de aprobarme, tanto más, cuanto que, no sólo sigo tu doctrina, sino las reglas del honor y del deber. ¿Qué harías si Encarnación se te hiciese unitaria? Yo sé lo que harías. Así, mi amigo, en tu mano está que yo sea americana o francesa. Te quiero como a un hermano y sentiría me declararas la guerra. Hasta entonces permíteme que te hable con la franqueza de nuestra amistad de la infancia”. 11

Mariquita fue sin duda una influyente mujer. Era una gran lectora, estaba al corriente de cuanto acontecimiento sucediese, y fue una sagaz cronista. En carta a su segundo marido señalaba: “En el diario que he llevado he escrito mil ochocientas sesenta notas. Sin contar cartas particulares. Te puedes imaginar si es broma, a más cuarenta actas: esto es trabajo de cabeza y pluma”. Siguiendo una práctica habitual en los hombres que vivieron los convulsionados tiempos revolucionarios, Mariquita volcó por escrito sus recuerdos y dejó una descripción de la vida virreinal en Buenos Aires, fuente de primera mano para la “historia social” de esos tiempos. Una vez más, la mirada punzante y la inteligencia de Mariquita se ponen en evidencia: “Estos países, como sabes, fueron 300 años colonias españolas. El sistema más prolijo y más admirable fue formado y ejecutado con gran sabiduría. Nada fue hecho sin profunda reflexión. Tres cadenas sujetaron este gran continente a su Metrópoli: el Terror, la Ignorancia y la Religión Católica. De padres a hijos se transmitió con pavor. La Revolución del Cuzco, los castigos que se habían dado a los conspiradores y el suplicio al heredero del trono de los Incas […] Me tiembla el pulso y el corazón sólo de escribirlo, y fueron cristianos católicos romanos los que tal mandaron y ejecutaron. […] La Ignorancia era perfectamente sostenida. No había maestros para nada, no había libros sino de devoción e insignificantes, había una comisión del Santo Oficio para revisar todos los libros que venían, a pesar que venían de España […]. Para las mujeres había varias escuelas que ni el nombre de tales les daría ahora. La más formal, donde iba todo lo más notable […] la dirigía doña Francisca López, concurrían varones y mujeres. Niñas desde cinco años y niños varones hasta quince, separados en dos salas, cada uno llevaba de su casa una silla de paja muy ordinaria hecha en el país de sauce; éste era todo el amueblamiento, el tintero, un pocillo, una mesa muy tosca donde escribían los varones primero y después las niñas. Debo admitir que no todos los padres querían que supieran escribir las niñas porque no escribieran a los hombres […]. No puedes imaginarte la vigilancia de los padres para impedir el trato con los caballeros, y en suma en todas las clases de la sociedad había vanidad en las madres de familia en este punto”.12

Así, esta mujer, que participó activamente de los acontecimientos políticos y literarios de aquellos años, que opinó y entabló polémicas sobre diversos temas, estuvo en boca de cuanto diplomático pisó suelo porteño, y con el correr de los años se convirtió en una verdadera embajadora rioplatense. Falleció a los 81 años, el 23 de octubre de 1868.

Referencias:

1 La casa de Mariquita estaba en la actual Florida al 200.

2 Pedro Subercaseaux, Memorias, Santiago de Chile, Editorial del Pacífico, 1962, págs. 152-153.

3 María Sáenz Quesada, “El país de Mariquita”, en Revista Todo es Historia,Nº 28, agosto de 1969, págs. 8-22.

4 Félix Luna (dir.), Mariquita Sánchez de Thompson, Colección Grandes Protagonistas de la Historia Argentina, Buenos Aires, Planeta, 1999, pág. 43.

5 Mizraje María Gabriela. Intimidad y Política, diario, cartas y recuerdos de Mariquita Sánchez de Thompson, Buenos Aires, Editorial Adriana Hidalgo, 2003.

6 Gazeta de Buenos Ayres, 26 de junio de 1812.

7 Carta a su hijo Carlos Mendeville, del 1º de abril de 1856, en Clara Vilaseca, Cartas de Mariquita Sánchez, biografía de una época, Buenos Aires, Peuser, 1952.

8 Este fue un punto central en su polémica con Sarmiento en 1861.

9 Clara Vilaseca, Cartas de Mariquita Sánchez, biografía de una época, op. cit.

10 La separación fue dura, sobre todo a partir de enero de 1817, cuando el director Pueyrredón lo dejó cesante en su cargo. Thompson, sin embargo, no pudo regresar ya que fue internado por demencia en Estados Unidos. Mariquita, desde Buenos Aires, debió hacerse cargo de la tramitación para que pudiera volver, pero su marido murió en ese viaje.

11 Antonio Dellepiane. Dos Patricias Ilustres, Imprenta y casa editora Coni, Buenos Aires, 1923, citado en Sosa de Newton, Las argentinas de ayer a hoy, Buenos Aires, Zanetti, 1967, pág. 78-79.

12 Mariquita Sánchez, Recuerdos del Buenos Aires virreinal, Buenos Aires, Ene Editorial, 1953.

Fuentes:

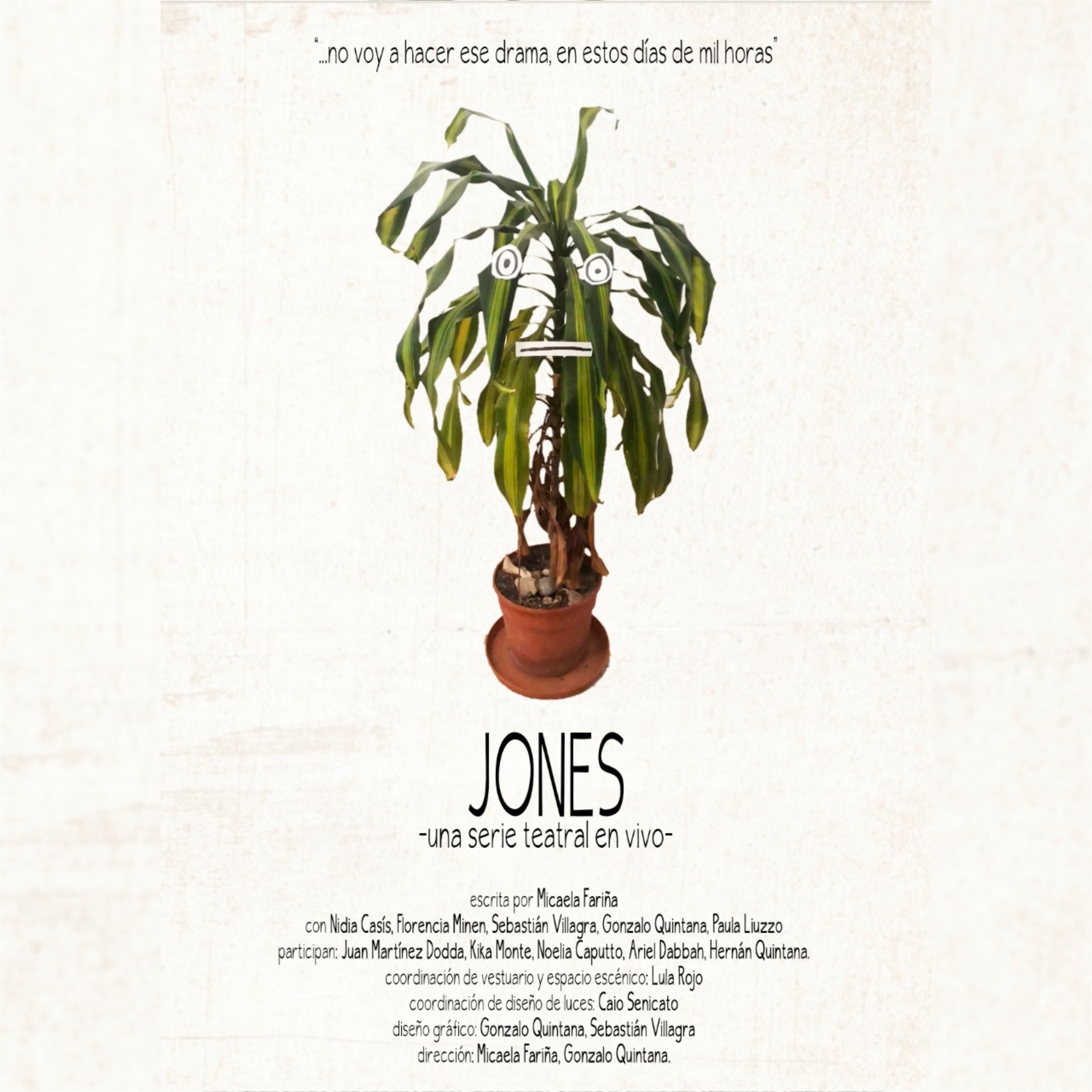

Estreno de la segunda temporada de

JONES – Una serie teatral en vivo

Desde Noviembre de 2020

La serie teatral está compuesta por IV nuevos capítulos, que se realizan en vivo en todas sus locaciones. En esta oportunidad “Jones” contará con participación de artistas de CABA, Santa Fe, Salta, Brasil y Guatemala.

Ana y Manu, que se conocieron fortuitamente en julio (Primera temporada de la serie), se encuentran en otra etapa y con nuevos desafíos.

Con la incorporación de nuevos personajes, conoceremos más su intimidad y su manera de relacionarse.

La entrada es

A LA GORRA VIRTUAL

En la ficha de la obra en ALTERNATIVA TEATRAL, encontrarás un botón que dice COMPRAR ENTRADAS que te permitirá realizar un aporte voluntario desde $150 en adelante.

*Si sos de otro país podes también sacar con tarjeta en: Dólares – Euros.*

Cualquier colaboración es vital para sostener nuestro trabajo.

Entradas para CAPÍTULO I de temporada 2

Sobre la serie:

Si hay algo que nos muestra esta situación tan particular de pandemia y aislamiento es la capacidad que tenemos de reinventarnos, de probar y lanzarnos a seguir construyendo lenguaje, que no es teatro, no es cine, es otra cosa, algo que está en el medio y que es la manera que encontramos para seguir produciendo historias que valen la pena contar.

FECHAS DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 2:

Capítulo I: «RE ENCUENTRO», estreno en VIVO sábado 7 de noviembre 22 hs.

Capítulo II: «ORDEN», estreno en VIVO sábado 14 de noviembre 22 hs.

Capítulo III: «VIVO», estreno en VIVO sábado 21 de noviembre 22 hs.

Capítulo IV: «CAMBIO DE HABITAT», estreno en VIVO sábado 28 de noviembre 22 hs.

Con: Nidia Casís, Florencia Minen, Sebastián Villagra, Gonzalo Quintana.

Participaciones: Paula Liuzzo, José Pablo Viso, Juan Martínez Dodda, Sebastián Simón, Brin Danid Sánchez Casafú, Cintia Bertolino, Susana Figueroa, Juank Barillas, Karla Barillas.

Anfitrión: Sebastián Villacorta

Coordinación de vestuario y espacio escénico: Lula Rojo

Coordinación de diseño de luces: Caio Senicato

Diseño gráfico: Gonzalo Quintana, Sebastián Villagra

Dramaturgia: Micaela Fariña

Dirección: Micaela Fariña, Gonzalo Quintana

Si no pudiste ver en vivo la TEMPORADA 1, podes ver la versión grabada gratuitamente en la página de YouTube de la serie desde el 24/11

MICAELA FARIÑA: Autora y directora. Como actriz se formó en la escuela de Hugo Midón; egresó de la carrera de Arte dramático en la Universidad del Salvador; estudió con Cristian Drut y Alejandro Catalán, entre otros. Realizó un taller anual de puesta en escena con Rubén Szuchmacher y dramaturgia con Mariano Tenconi. Dirigió y escribió “Entrepiso”, espectáculo ganador del premio Estrella de Mar 2010 en “Teatro Off”, y tambien fue nominado al Premio Argentores y en el rubro Actuación protagónica de comedia; “Pedime perdón”; “Telemarketers”, espectáculo nominado a los premios Hugo en los rubros “Mejor musical off” y “Revelación masculina”.; “Bicicletas, o de cómo en movimiento se llega al equilibrio”; “En el columpio” ; “La pensión”, entre otras.

GONZALO QUINTANA: Director y actor. Se encuentra cursando el segundo año del curso de dramaturgia de la EMAD. Desde 2003 se formó en teatro con distintos maestros como, Lorena Vega, Sergio Boris, Ciro Zorzoli, Eduardo Pérez Winter. En dramaturgia con Mariano Tencóni Blanco, Ignacio Bartolone, Maruja Bustamante, Fabián Díaz, Ignacio Apolo. Participó en diversas obras teatrales, por su papel en «Telemárketers» de Micaela Fariña, fue nominado a «Revelación en teatro musical» en los premios Hugo. Estudió cine en Civyc y filmó diversos cortos y dos largometrajes que se presentaron en festivales del mundo. En 2016 escribió y dirigió su primera obra «Los magníficos Delgado», le siguieron «La encantadora David» seleccionada para participar en el taller de teatro musical de La Bienal de Arte Joven. «El Taíta- Trasnochada de una guayna desesperada», que ganó el premio de la Ciudad Cultura en los barrios y «Chaco arde» con Micaela Fariña y Belén Amada, obra ganadora del catálogo INT.

SEBASTIÁN VILLAGRA: Actor. Inició sus estudios en la Ciudad de Santa Fe. Estudió teatro con: Lorena Vega, Felicitas Kamien, Toto Castineiras, Raúl Kreig, Sergio Abbate, Rubén Von Der Thüsen, Marina Vázquez, Mirian Maza, Diego Martín Rinaldi y Carlos Klein. En expresión corporal con Daniel Vitale y técnica vocal con Verónica Bucci. En 2007, integra el elenco de la compañía de teatro aéreo “Voalá Proyect”, con sus dos espectáculos, Voalá Station y Muare Experiencie emprende largas giras y recorre prestigiosos festivales del mundoemprendiendo giras y prestigiosos festivales del mundo. En el año 2008, trabaja con la dupla Cibrian- Malher en Otelo, Las mil y una noches, El Ratón Pérez y Calígula. También como actor trabajó en «Los Magnificos Delgado», «La Encantadora David» y «El Taíta»

NIDIA CASÍS: Actriz. Se formó en los espacios de entrenamiento actoral de Raúl Kreig, Ana Woolf, Gustavo Guirado y Ricardo Bartís. Participó en los espectáculos teatrales “El enfermo imaginario”, “Quiero tomar tu mano”, “Más locos serán ustedes”, “Maldita Justicia”, “Boquitas pintadas” y “La Biunda”, realizando giras regionales, provinciales y nacionales. Es parte de la Compañía Cabotaje que estrenó el espectáculo “La parte que perdí” como coproducción del FIBA y el Centro Cultural Recoleta para la edición nº 12 del festival. Además, participó como actriz reemplazante en las obras “Una cruz en el mapa” y “Quiero decir te amo”, esto último para giras internacionales. Forma parte, también, de los equipos de las obras “Ya es miércoles” y “Coriolano. Hay un mundo en cualquier parte” como asistente de dirección. En 2018 recibió el Premio Máscara otorgado por la Municipalidad de Santa Fe por su aporte a las artes escénicas. En el ámbito audiovisual, participó en el largometraje “El peso” y en las series “Habitación 13”, “Prohibido silbar” y “Derecho Viejo”.

FLORENCIA MINEN: Actriz. Promotora Sociocultural en Teatro/Actriz egresada de la Escuela Provincial de Teatro Nº 3200, se formó con: Raúl Kreig, Mari Delgado, Ana Woolf, Gustavo Guirado, Guillermo Cacace, Jorge Eines, Claudia Cantero, Alejandro Catalán, Javier Daulte, Rubén Viani, Gustavo Bendersky, José María Muscari, entre otros. Como actriz trabajó en: “Babilonia” ,“Odiar lo que se ama” ,“ Rey Lear” , “Boquitas pintadas”, “La colección”, “Maldita Justicia” y “Quiero tomar tu mano”, con giras en el interior de la provincia y fuera de la misma. Ha participado con las obras en festivales en el país, y en el exterior. Ha obtenido una mención especial por su actuación en “Odiar lo que se ama” en la 33º Fiesta Provincial de Teatro de Santa Fe 2018, y el Premio Máscara otorgado por la Municipalidad de Santa Fe por su aporte a las artes escénicas en el año 2019. En el área audiovisual, participó como actriz en las series de TV “Animalia” y “Derecho Viejo”, largometrajes como “Cauce” y “Aire” y diversas publicidades de TV.